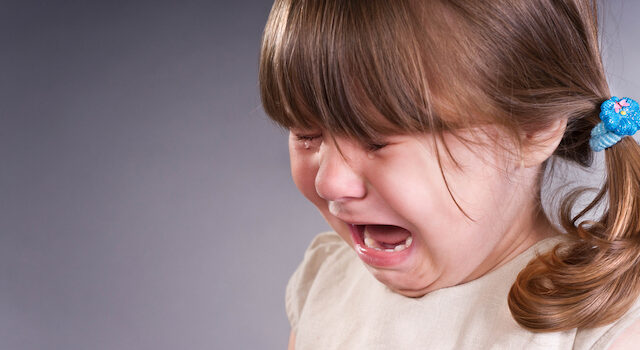

「イヤイヤ期がひどくて、もう耐えられない!」

あまりにも子どもの癇癪がひどいと、どう対応したらいいのかわからなくて、ママも辛いですよね。

実は子どものひどい癇癪も、いくつかコツをつかめば、すんなり落ち着かせることができます。

筆者も子どものイヤイヤ期で悩んだ時は、思考錯誤を繰り返しながら、だんだん上手く対応できるようになりました。

本記事では、イヤイヤ期で癇癪がひどい子どもへの上手な対応とNGな対応を紹介します。

イヤイヤ期の子どもの癇癪で、どうしたらいいかお悩みの方は、ぜひ参考にしてくださいね。

癇癪がひどいイヤイヤ期の子どもへの上手な対応方法

イヤイヤ期で癇癪を起こす子どもに、どう対応するのが効果的でしょうか?

癇癪がひどいイヤイヤ期の子どもへの、上手な対応の仕方を5つ紹介します。

- 嫌がる気持ちに共感を示す

- スキンシップをとる

- 場所を移動して気分を変える

- 気を逸らす

- できるだけ自分でやらせる

- 気持ちを代弁する

嫌がる気持ちに共感を示す

癇癪を起してしまうイヤイヤ期の子どもには、嫌がる気持ちに共感すると効果的です。

子どもは、「嫌だったね」「痛かったね」と自分の気持ちに寄り添ってもらえると、ママが気持ちをわかってくれたと安心して気持ちが落ち着いてきます。

無理になだめようとしても、かえって子どもの気持ちを逆なでしてしまうものなのです。

癇癪を起こしている子どもの気持ちに理解を示すのが、爆発した感情を落ち着かせる第一歩になるでしょう。

スキンシップをとる

癇癪がひどいイヤイヤ期の子供には、スキンシップをとるようにすると落ち着く確率が高いです。

イヤイヤ期だとしても、まだまだママに甘えたくてスキンシップを必要としている時期です。

ひどい癇癪の原因は、実はママとのスキンシップを求めている可能性も。

スキンシップをとると、脳から愛情ホルモンと呼ばれるオキシトシンが分泌され、癇癪をおこしていた子どもが落ち着く場合があります。

さらには、スキンシップでママもオキシトシンが分泌されると、イライラが減る効果も期待できるのです。

子どもの癇癪がひどくて手をつけられない場合には、ぎゅっと抱きしめてあげてみてください。

言葉よりスキンシップの方が効果的な場合もあるでしょう。

場所を移動して気分を変える

子どもの癇癪がひどい時は、場所を移動して気分を変えると、すんなり落ち着く場合があります。

目の前の景色が変わると、イヤイヤしていた気持ちを切り替えるきっかけになりやすいのです。

筆者の友人は、子どもが家で癇癪を起した時は、抱えてベランダに連れて行って落ち着かせていたそうです。

見ている景色が変わったり風を感じたりして、子どもも気持ちを切り替えやすかったと言っていました。

子どもの泣き声が大きいと外に出るのが少しはばかられる時もありますが、場所を変えるだけで気分転換できる方法は、イヤイヤ期のママには助かりますね。

気を逸らす

子どもが癇癪を起こしてしまったときは、少し気を逸らせてあげるのも効果的な方法です。

子どもは感情が爆発していると、どうしても嫌な気持ちへフォーカスしがちです。

筆者も、子どもがイヤイヤして手が付けられない時は、近くの線路へ行き電車を見せて子どもの気を逸らしていました。

子どもも大好きな電車を見ていると、だんだん機嫌がなおってきて、最終的にはニコニコして家に帰ってくれました。

子どものイヤイヤで困っている時は、何か子どもの気が逸れるようなことをしてみてくださいね。

できるだけ自分でやらせる

子どもが何かをやりたくて癇癪がおさまらない場合は、できるだけ自分でやらせるようにしましょう。

イヤイヤ期に癇癪を起す理由は、自分でやりたいという自己主張である場合が多いのです。

子どもの「自分でやりたい」要求を満たしてあげると癇癪がへる可能性が高くなります。

筆者も、子どもが自分で一生懸命やろうとしている時は、なるべくやりたい気持ちを受け止めました。

できるだけ子ども自身にやらせると、癇癪を起こさずに済むので筆者も楽でした。

日々忙しいと全ての要求に答えるのは難しいですが、「1日最低1回は」などとママの中でルールを決めるとやりやすいですよ。

イヤイヤ期の子どもへのNG対応

やってはいけないイヤイヤ期の子どもへの対応はどんなものがあるでしょうか?

イヤイヤ期の子どもへのNG対応は、以下の3つです。

- 脅す

- 怒鳴りつける

- 人格を否定する

順番に説明します。

脅す

イヤイヤ期がひどいからといって、子どもを脅すのは避けましょう。

癇癪が長引くと、つい親は子どもを脅かしてしまいがちですが、それではかえって子どもを不安にさせて癇癪をひどくさせる可能性があります。

筆者も以前は「お母さんは先に行くよ」「おやつはないよ」などと脅すような発言を子どもにしたことがありますが、効果がないばかりか、さらに強く泣いてしまいました。

癇癪がひどい時に子どもを脅してしまうと、余計に解決を難しくするばかりです。

怒鳴りつける

イヤイヤ期の子どもに怒鳴りつける対応も、逆効果になる場合が多いです。

怒鳴ったとしても子どもが理解できるはずもなく、反発心だけが強くなってしまいます。

癇癪を起して手が付けられない状態だと、ママもイライラしてつい怒鳴りたくなってしまう場合もあるでしょう。

しかし、子どもから一歩引いて関わるようにすると冷静に対応ができ、子どもの気持ちも落ち着きやすくなります。

人格を否定する

子どもの人格を否定するのは、イヤイヤ期を含め子育て全般においてNGの対応です。

人格を否定するような発言は、子どもの心を傷つけてしまいます。

小さい子供でも、傷ついた記憶は大人になってからも残る場合があり、親子関係に溝ができる危険さえあるのです。

イヤイヤ期の癇癪は、子どもの正常な成長発達過程の場合が多いので、くれぐれも人格に触れるような発言は避けるようにしましょう。

まとめ

子どもがイヤイヤ期で頻繁に癇癪を起していると、ママはどうしていいかわからず、ついきつい口調で叱りがちですよね。

イヤイヤ期の子どもには、共感したり気持ちをうまく切り替えてあげると、癇癪が落ち着きやすいものです。

筆者も、感情を爆発させている子どもを一歩引いたところから見て、冷静に対応することでイヤイヤ期を上手く乗り切りました。

本記事では、癇癪を起すイヤイヤ期の子どもへの効果的な対応と避けるべき対応を紹介しました。

子どものイヤイヤ期の癇癪がひどくて対応に困っているママは、ぜひ参考にして乗りきってくださいね。

コメントを残す