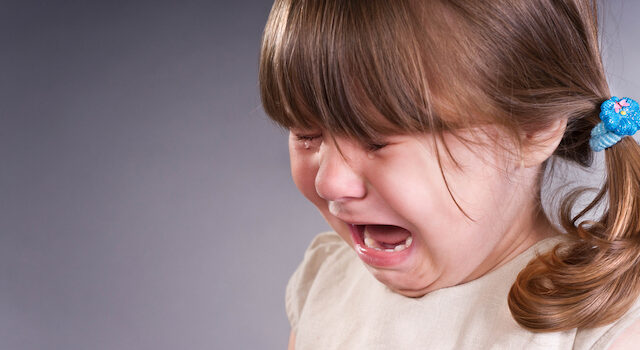

「あれもイヤ!」「これもイヤ!」

子どものイヤイヤ期は本当に大変で、大人の方が「もうイヤ~!」と疲れ果ててしまうことも。

今回は、イヤイヤ期の子どもとの上手な関わり方とNGな接し方を紹介します。

イヤイヤ期真っ只中のお子さんの子育てに悩んでいる方は、ぜひ参考にしてくださいね。

イヤイヤ期とは?

そもそもイヤイヤ期とはどのようなものでしょうか?

押さえておきたいポイントは3つあります。

- イヤイヤ期の子どもの様子

- イヤイヤ期の時期

- イヤイヤ期はなぜ始まるの?

順に詳しく説明していきます。

イヤイヤ期の子どもの様子

子どもはイヤイヤ期を迎えると、親が手伝おうとすると嫌がったり、思うようにいかないと駄々をこねたりします。

というのも、イヤイヤ期の子どもは「自分でやりたい」と思うようになるものの、まだ上手にできず、言葉でもうまく伝えられないことが多いからです。

たとえば、着替えを手伝おうとすると「イヤ!」と拒否して逃げてしまったり、夜寝る時間になっても「まだ寝たくない!」とオモチャで遊びだしたりします。

このように、イヤイヤ期は、親の気を引こうと、何をするにも「イヤ!」と拒否をして駄々をこねる時期です。

イヤイヤ期の時期

イヤイヤ期は、1歳半頃から始まり、2歳頃にピークを迎え、3歳頃にはおさまる場合が多いです。

3歳頃におさまるのは、言葉が発達し、子どもが自分の言葉で意思や感情を上手に伝えられるようになるためだと考えられています。

したがって、イヤイヤ期は言葉の出始めから、上手におしゃべりができるようになるまでの時期と重なるのです。

ただし、イヤイヤ期の時期には個人差があり、中にはイヤイヤ期をほとんど感じさせない子どももいます。

イヤイヤ期はなぜ始まるの?

イヤイヤ期は、子どもの心の成長に伴い、自我が芽生えることで始まるとされています。

「自分でやりたい」という気持ちが出てくるものの、言葉で上手に伝えられなかったり、一人でできなかったりするもどかしさから、「イヤ!」という言葉や行動で表現するようになるのです。

また一方では、「大人にやってもらいたい」という甘えもあり、自立心と甘えたい気持ちが入り混じるようになります。

イヤイヤ期は、自我の芽生えという、大切な子どもの心の成長発達の証として始まるのです。

イヤイヤ期の子どもとの関わり方のポイント

イヤイヤ期の子どもとは、どのように関わってあげると良いのでしょうか?

上手な関わり方のポイントは3つあります。

- 共感を示す

- できたら褒める

- やりたい気持ちをできるだけ尊重する

ひとつずつ詳しく説明します。

共感を示す

まずは、子どもの気持ちに共感を示してあげることが大切です。

子どもは自分の気持ちを分かってもらえたと納得すると、「イヤ!」につながりにくくなるからです。

自分の欲求が伝わらないと「イヤ!」が始まってしまうので、「◯◯がやりたかったんだね」などと、子どもの気持ちにしっかりと寄り添ってあげましょう。

子どもの気持ちを代弁して共感を示してあげることが、大切なポイントです。

できたら褒める

子どもが自分でできた時にはしっかり褒めてあげましょう。

褒められると、子どもは「ちゃんと見てくれているんだ」と安心して、またがんばろうという気持ちになります。

すると、自分でやってみようという気持ちがますます芽生え、自立につながります。

たとえ失敗してしまっても、「一人で◯◯をがんばったね」「◯◯したなんてすごいね」と、行動自体を褒めてあげると良いですね。

もちろん上手にできた時には、しっかり褒めてあげましょう。

イヤイヤ期の子どもが自分でできたことをしっかりと褒めてあげることが、上手な関わり方のポイントになります。

やりたい気持ちをできるだけ尊重する

イヤイヤ期の子どものやりたいという気持ちは、できるだけ尊重してあげましょう。

「自分でやりたい」と自我が出てくることは、大事な心の成長の証であって、さらに成長するチャンスだからです。

お出かけ前や、朝の登園準備など忙しい時に限って、子どもが「やりたい」と言うことも多く、時間がかかってイライラしてしまうこともありますよね。

そんな時は、先に他の準備をしながら子どもを見守るなど、臨機応変におおらかに構えて乗り切りましょう。

自立につながる成長のチャンスを大切に、子どものやりたい気持ちを尊重するように関わりましょう。

イヤイヤ期の子どもとのNGな関わり方

イヤイヤ期の子どもとの関わり方で、気をつけた方がよいことはあるのでしょうか?

NGな関わり方を4つご紹介します。

- 子どもの気持ちを否定する

- 感情的になる

- なんでも大人がやってしまう

- できないと決めつける

ひとつずつ、詳しくみていきましょう。

子どもの気持ちを否定する

子どもの気持ちを否定するような言動は、避けましょう。

子供は、気持ちを分かってもらえないという反動で、ますますイヤイヤ期特有の行動をとることが多いです。

たとえば、「イヤ!」を繰り返す子どもに対して、「イヤばっかり言わないの!」と子どもの気持ちを否定して怒ってしまうと、子供はますます泣きわめいたりするでしょう。

しっかり気持ちを受け止めた上で、「じゃあ、これはどう?」とうまく切り替えられるように声をかけると、子どもはすんなり納得したりするものです。

子どもの気持ちは否定せず、まずはしっかり受け止めてあげましょう。

感情的になる

イヤイヤ期の子どもに対して感情的になってしまうのもよくありません。

大人の感情が子どもに伝わってしまい、ますますイヤイヤを助長させてしまうことがあるからです。

大人が感情的にイライラをぶつけてしまうと、子どもがますます喚き出して手がつけられなくなってしまう場合も。

感情的にならないよう、上手に気持ちを切り替えるようにしましょう。

なんでも大人がやってしまう

なんでも先回りをして大人がやってしまうのも、NGポイントです。

せっかく芽生えた子どもの自立心の妨げになってしまい、子どもの成長の大事な機会を逃してしまうことになるからです。

できるだけ時間にゆとりを持てるように工夫をして、自分でやらせてあげる時間を作れると良いですね。

大人がなんでも先回りをしてやってしまわないよう、子どもの成長の機会を見守りましょう。

できないと決めつける

イヤイヤ期の子どもに対して、この子にはまだできないと決めつけてしまうのも、よくありません。

子どもの大事な成長のチャンスを逃してしまうことになるからです。

また、子どもの可能性や特性を見つけ出す良い機会を逃してしまう可能性も。

大人やお兄ちゃんお姉ちゃんを見ながら、上手に真似をしたり、いつの間にかできるようになっていたり、子どもの持っている力には本当に驚かされます。

できないと決めつけたりしないよう、子どもの力を信じてあげましょう。

まとめ

本記事では、イヤイヤ期の子どもとの上手な関わり方や接し方について、ご紹介しました。

イヤイヤ期とは何なのか、なぜ起こるのか、どう関わればよいかが分かると、大人も余裕をもって子どもに接せますよね。

イヤイヤ期をうまく乗りきって、子どもの成長を上手にサポートしてあげましょう。

コメントを残す